在我校的历史沿革中,1952年恰逢学校桃李逢春,以武汉大学农学院、湖北省农学院的整体和中山大学、南昌大学、河南大学、广西大学、湖南农学院、江西农学院的部分系(科)组建成立了华中农学院;也就在这一年,学校师生敬献给首任院长童世光的三面锦旗熠熠生辉,锦旗上面密密麻麻布满了签名,表达了由衷的赞美、感谢与敬意,虽历经70多年的岁月流转,至今仍色泽依旧,保存完好,锦旗上的字迹以及署名也仍然清晰可见,令人惊喜、感叹、兴奋与敬仰。

“凡民俊秀皆入学,天下大利必归农。”什么是学校最初的根脉?当年为何制作锦旗?锦旗要送给谁?上面写了啥?哪些人签了名……?带着这些问题,学校关工委阳光家园志愿者团队经过精心策划,由阮桂美园长领衔,组织开展了“倾听锦旗背后故事之专访”活动,让我们随着这几面锦旗重回20世纪50年代,一起感悟、重温与回望那个年代学校前辈们的家国情怀。

活动开始前,明确了专访目的、选定了访谈对象、敲定了访谈方式,在此基础上,主动与锦旗珍藏者童晓晋老师(童世光之女)取得联系,就相关事宜进行了沟通交流,收集了珍贵锦旗和相关信息,据悉,1950年,时任湖北省委书记、省政府主席李先念给时任中央政法委员会主任董必武发电报:“速派世光同志来武汉”,1950年8月16日,由中南军政委员会主席林彪签发任命书《兹任命童世光为湖北省人民政府农学院院长》,因此,童世光同志是新中国成立不久后的首任院长。

志愿者一行10余人,前往访谈对象张金凤老人(当年锦旗签名者之一)家中进行探访。张老即将迎来自己的期颐之年,看上去依然精神矍铄,对志愿者们的到来,老人显得格外高兴,起身与大家握手问好,连声道谢,当我们小心翼翼将珍贵锦旗铺开之后,老人目光炯炯,颇显激动,慢慢伸出手来轻轻抚摸着锦旗,凝视着自己的签名,忆起这段往事,记忆的闸门随之开启。

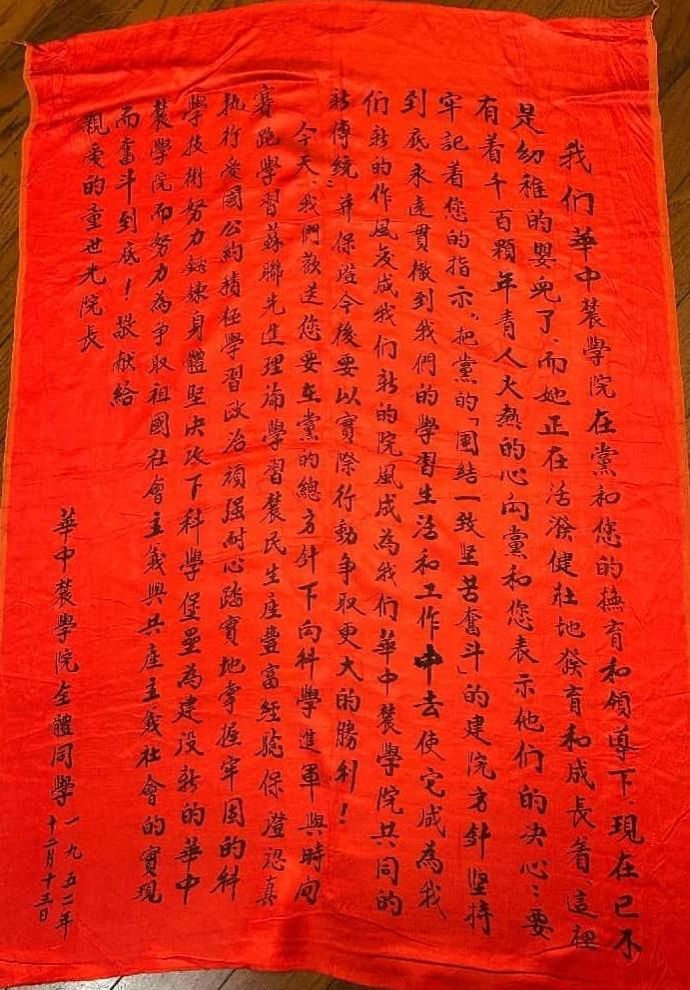

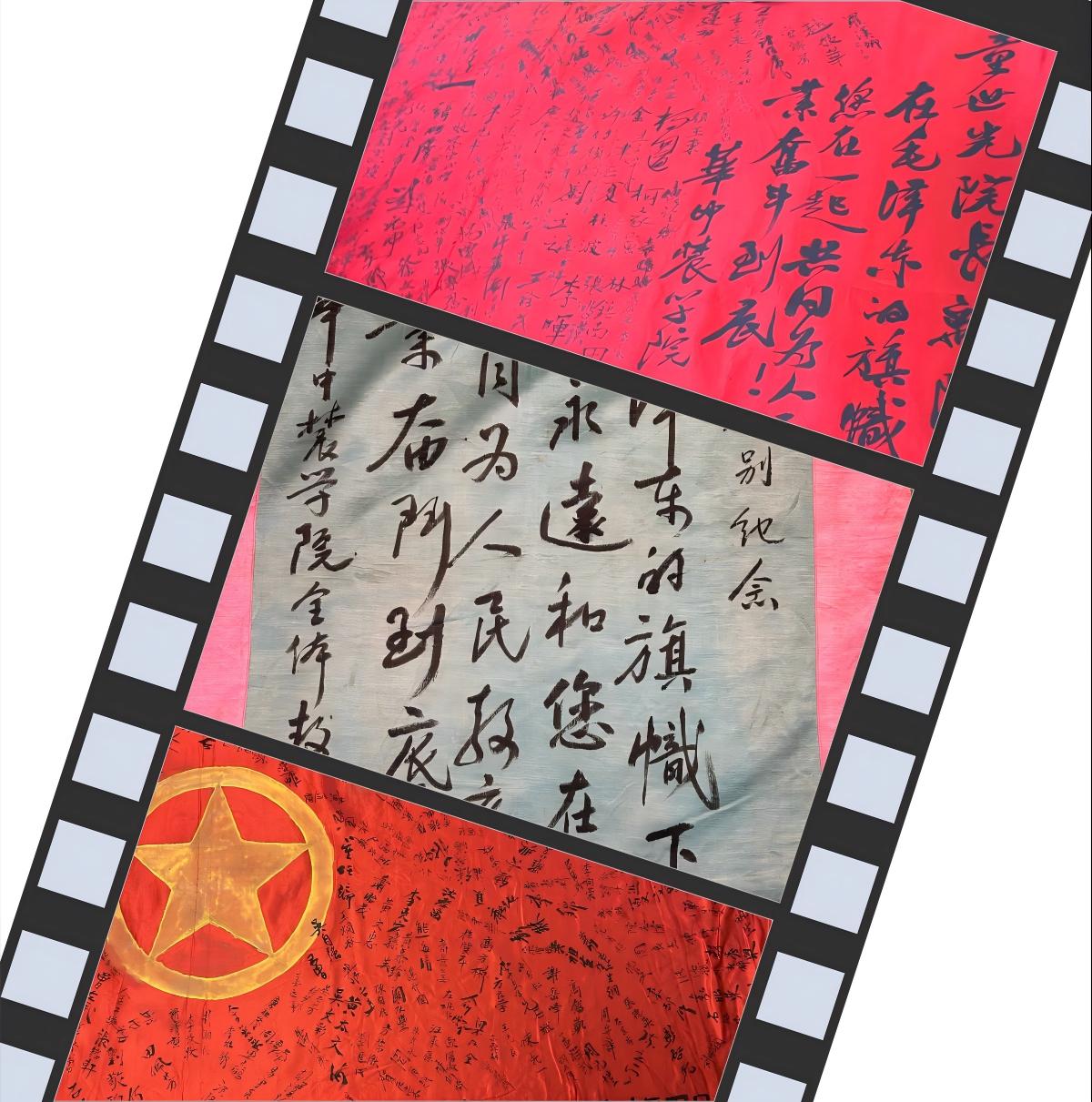

往事历历在目,记忆犹新。老人回忆说,每一面锦旗都有一段故事,“晓晋”(童晓晋)家中所珍藏的这几幅锦旗“有里有面”,确实鲜艳而贵重,她发生于1952年的年底,新中国成立之初咱们学校的第一任院长童世光同志,受国务院总理周恩来任命,即将赴湖北省教育厅上任离别之时学校教工所敬献,这面“加长版”锦旗内容丰富,献词精华,饱含敬意,361个字浸透着深情厚谊与无尽感激,这些话,即使现在读起来,每一个字都那么熠熠生辉,倍感亲切,催人奋进;与此同时,还有一面锦旗也是一件“宝贝”,是由当年华中农学院的全体共青团员亲笔签名,赠送时任党支部书记童世光同志,赠送时间同样为1952年12月13日,锦旗上共有505名共青团员的签名——“敬爱的童世光同志,您将看到我们共青团员,一批批走上建设岗位,一批一批由后备军变成正规军”。老人接着说道:“那时的我充满着活力,才二十出头,正值青春年华,当时锦旗上面这500多人的签名中就有我的名字,特别的荣幸,挺高兴的。”

巍巍学府,栉风沐雨,薪火相传,弦歌不辍。从张老娓娓道来的叙述中我们得知,1945年抗日战争胜利后,学校迁回武昌宝积庵,上世纪50年代初,新中国成立不久,一切百废待兴,学校也一样,办学条件异常艰难,教学仪器设备残缺,实验条件十分简陋,学习环境相当艰苦,尽管如此,那个时候的华农领导言传身教,没有一点架子,时时刻刻为师生着想,跟群众打成一片,他们胸怀祖国、服务国家,兢兢业业、甘于奉献,始终坚守教育使命,带领师生员工自力更生、艰苦奋斗,克服困难、埋头苦干,全校的教学与科研活动从未中断,并逐步完成了实验场地建设,解决了师生生活用房等问题,通过一代代师生不断努力,培养了一批又一批优秀学子,先后走出了10多位两院院士,为学校发展做出不可磨灭的贡献。

瞻远瞩,传师道。紧接着,老人为我们分享了这么一件趣事——老院长童世光积极开展学术活动,在校园内营造学术氛围,激发学术热情,助力教师成长,鼓励业务尖子拓宽思维的广度与思考的深度,组织开展孟德尔(奥地利生物学家、遗传学的奠基人并被誉为现代遗传学之父)与米丘林(苏联卓越的园艺学家,米丘林学说的创始人)的互动交流活动,不少相关老师参与其中,这种博采众长、平等轻松的学术分享精彩纷呈,深得刘后利、万年青、李泽炳等学校前辈们的尊敬和爱戴。

因下肢关节功能性障碍疾病在身,老人一直行走困难,在志愿者的恳请下,张老回忆起这段往事——那是1954年7月,长江流域遭遇新中国成立后首次特大洪水,当时情势危急,学校迅速组织成立了抢险队,上堤参与抗洪,轮流值守长江干堤,排查管涌、渗漏、脱坡等险情,这个抗洪抢险队由刘纪麟、苏铮两位老师担任正副队长,整个队伍中包括我在内只有三名女同志,当时轮流巡堤大家都是穿着草鞋上阵,堤面泥泞坑洼不平,到后来就顾不了这么多,全是赤脚上阵投入抢险,我的双腿股骨头被镐头严重刮伤,因血液循环不畅导致腿部皮肤乌黑乌青,限于当时医疗条件,没有得到及时处理,致使自己后来的行走困难与不便,其生活质量也受到影响,这种由工伤所遗留的顽疾已与我生命“同寿”,尽管如此,我无怨无悔,也非常感谢和感激学校领导和同事们对我长期以来的关心与关照。

宏农学,扬国光,日新永无疆。老人深情地回忆说,“新中国成立后,我便来到了华农(湖北省立农学院),当年参加工作的好多人已经走了,他们为学校事业发展做了很大的贡献,日月如梭,光阴荏苒而过,学校面貌日新月异,焕然一新,发生了翻天覆地变化,让我深感欣慰和骄傲,在我个人日复一日的成长过程中,既是体验者、参与者,也是见证者、受益者。”

食为政先,农为邦本,天下大利必归农。锦旗跨越70余载,记录着学校一段发展历程,见证着岁月的变迁,激励着后辈奋勇前行,呈现了中华人民共和国成立之初农业教育事业昂扬奋进的精神状态——“在毛泽东的旗帜下,我们永远和您在一起共同为人民教育事业奋斗到底”......。

一代人有一代人的奋斗,一个时代有一个时代的担当。访谈持续了近2个小时,老人回首往事,尽情地分享锦旗背后的故事,深深触动着我们的心弦,身临其境般感受到了一代代华农人为学校事业发展而艰苦奋斗、自强不息、开拓进取的非凡历程,整个访谈期间,有追思、有崇敬、有感动。在活动结束时,张老高兴地和志愿者们合影留念,期待与我们再次见面,“历史是过去的现实,现实是未来的历史,征途未有穷期,只要我们每个人坚守“勤读力耕肩重任,立己达人图自强”的华农精神,华中农业大学的未来一定很美好!”老人如是说道。

文字:王长清

摄影:郑桂菊 张刚

审核:鲁满新